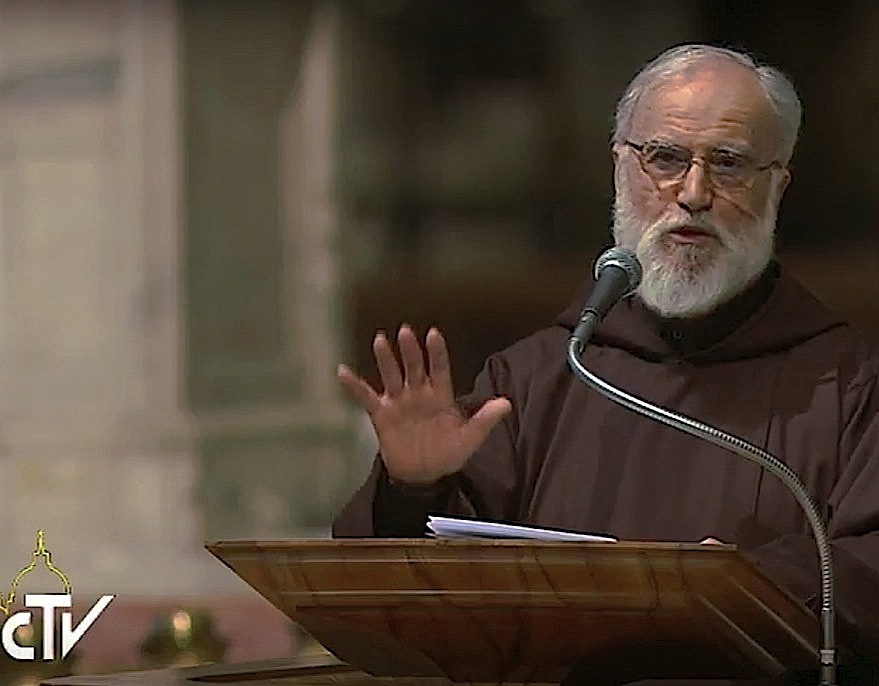

(ZENIT – 14 dic. 2018).- Esta mañana, a las 9 horas, en la Capilla Redemptoris Mater, en presencia del Santo Padre Francisco, el Predicador de la Casa Pontificia, el Padre Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap., pronunció el segunda reflexión de Adviento dedicado al tema: «Mi alma tiene sed del Dios vivo» (Salmo 42, 2).

Una experiencia del Dios vivo

Cuando se trata del conocimiento del Dios vivo, una experiencia vale más que muchos razonamientos y yo quisiera empezar esta segunda meditación precisamente con una experiencia. Hace tiempo recibí la carta de una persona a la que seguía espiritualmente, una mujer casada, fallecida hace algunos años. La autenticidad de sus experiencias está confirmada por el hecho de que se las ha llevado consigo a la tumba, sin hablar nunca a nadie, excepto a su padre espiritual. Pero todas las gracias pertenecen a la Iglesia y quiero, por eso, compartirla con vosotros, ahora que ella está junto a Dios. Ella me ha hecho recordar la experiencia de Moisés ante la zarza ardiente. Decía:

Una mañana, mientras esperaba en mi habitación a que vinieran a vestirme, miraba un gran tilo que extendía las ramas delante de la ventana. El sol naciente le envestía por delante. Quedé encantada de su belleza, cuando de golpe mi atención fue atraída por un resplandor extraño, de un blanco extraordinario. Cada hoja, cada rama se puso a vibrar como llamitas de mil velas. Estuve más maravillada que cuando vi caer la primera nieve de mi vida. Y mi sorpresa aumentó cuando —no sé si con los ojos del cuerpo o no— en el centro de todo aquel brillo vi como una mirada y una sonrisa de una belleza y de una benevolencia indecibles. Tenía el corazón que latía enloquecido; sentí que esa potencia de amor me penetraba y tuve la sensación de ser amada hasta lo más íntimo de mi ser. Duró un minuto, un minuto y medio, no lo sé, para mí era la eternidad. Fui llevada de nuevo a la realidad por un escalofrío helado que me pasó por el cuerpo y con gran tristeza me di cuenta que la mirada y sonrisa se había desvanecido y que poco a poco el esplendor del árbol se apagaba. Las hojas retomaron su aspecto ordinario y el tilo, aunque investido por la luz radiante de un sol de verano, en comparación con su esplendor anterior, con mi gran decepción me apareció oscuro como bajo un cielo lluvioso.

No hablé a nadie de este hecho, pero poco tiempo después, escuché a la cocinera y a otra mujer que hablaban de Dios entre ellas. Pregunté: «¿Dios? ¿Quién es?», intuyendo algo misterioso. «¡Pobre pequeña —dijo la cocinera a la otra mujer—, la abuela es una pagana y no le enseña estas cosas! Dios – dijo dirigida hacia mí – es aquel que ha hecho el cielo y la tierra, los hombres y los animales. Es omnipotente y habita en el cielo». Quedé en silencio, pero dije dentro de mí: «¡Es a él a quien he visto!»

Y, sin embargo, estaba muy confusa. A mis ojos, la abuela era muy superior a estas mujeres de servicio, y con todo, la cocinera había dicho que era una pagana porque no conocía a Dios y yo había entendido que era un término despreciativo. ¿Quién tenía razón?

Una mañana esperaba a que vinieran a vestirme. Estaba impaciente y deploraba el hecho de que mis vestidos de niña se abotonaran por detrás. Al final no esperé más y dije: «Dios, si tú existes y eres verdaderamente todopoderoso, abotóname el vestido sobre la espalda para que pueda bajar al jardín». No había terminado de pronunciar estas palabras cuando mi vestido se encontró abotonado. Me quedé con la boca abierta, aterrorizada por el efecto de mis palabras. Las piernas me temblaban, me senté ante el espejo del armario para constatar si era verdad y para retomar el aliento. No sabía aún qué significaba la frase «tentar a Dios» , pero entendía que habría sido reducida a polvo si me hubiera opuesto a su voluntad.

Toda una vida de santidad vivida después confirma que todo esto no había sido el sueño o la imaginación de una niña.

Dios es amor y por eso es Trinidad

Ahora proseguimos nuestra reflexión sobre el Dios Viviente. A quién nos dirigimos, nosotros cristianos, cuandopronunciamos la palabra «Dios», sin otra especificación? ¿A quién se refiere ese «tú», cuando, con las palabras del salmo, decimos: «Oh Dios, tú eres mi Dios» (Sal 63,2)? ¿Quién responde a ello, por así decirlo, al otro lado del cable? Ese «tú» no es simplemente Dios Padre, la primera persona divina, como si hubiera existido o fuera pensable, un solo instante, sin las otras dos. Tampoco es la esencia divina indeterminada, como si existiera una esencia divina que sólo en un segundo momento se especifica en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

El único Dios, aquel que en la Biblia dice: «¡Yo Soy!», es el Padre que engendra al Hijo y que, con él, espira el Espíritu, comunicándoles toda su divinidad. Es el Dios comunión de amor, en el que unidad y trinidad proceden de la misma raíz y del mismo acto y forman una Tri-unidad, en la que ninguna de las dos cosas —unidad y pluralidad— precede a la otra, o existe sin la otra, ninguno de los dos niveles es superior al otro o más «profundo» que el otro.

Ese «tú» al que nos dirigimos en oración, según los casos y la gracia de cada uno, puede ser una de las tres divinas personas en particular: el Padre, el Hijo Jesucristo, o el Espíritu Santo, sin que se pierda el todo. Por la comunión trinitaria, en efecto, en cada persona divina están presentes las otras dos. La Trinidad es como uno de esos triángulos musicales que por cualquier lado que se toque vibra todo y da el mismo sonido.

El Dios vivo de los cristianos no es otra cosa, en conclusión, que la Trinidad viviente. La doctrina de la Trinidad está contenida, como en germen, en la revelación de Dios como amor. Decir: «Dios es amor» (1 Jn 4,8) es decir: Dios es Trinidad. Todo amor implica un amante, un amado y un amor que los une. Todo amor es amor de alguien o de algo; no se da un amor «vacío», sin objeto. Ahora bien, ¿quién ama a Dios, para ser definido amor? ¿El hombre? Pero entonces es amor solo desde hace algún centenar de millones de años. ¿Ama el universo? Pero entonces es amor solo desde hace algunos mil millones de años. Y antes, ¿a quién amaba Dios para ser el amor?

Los pensadores griegos y, en general, las filosofías religiosas de todos los tiempos, al concebir a Dios, sobre todo como «pensamiento», podían responder: Dios se pensaba a sí mismo; era «puro pensamiento», «pensamiento de pensamiento». Pero esto no es posible, desde el momento en que se dice que Dios es ante todo amor, porque el «puro amor de sí mismo» sería puro egoísmo, que no es la exaltación máxima del amor, sino su total negación. Y he aquí la respuesta de la revelación, expuesta por la Iglesia. Dios es amor desde siempre, ab aeterno, porque antes de que existiera un objeto fuera de sí para ser amado, tenía en sí mismo al Verbo, el Hijo que amaba con amor infinito, es decir, «en el Espíritu Santo».

Esto no explica «cómo» la unidad pueda ser simultáneamente Trinidad; esto es un misterio incognoscible por nosotros porque ocurre sólo en Dios. Sin embargo, nos ayuda a intuir «por qué», en Dios, la unidad debe ser también pluralidad: porque ¡«Dios es amor»! Un Dios que fuera puro conocimiento o pura ley, o puro poder, ciertamente no tendría ninguna necesidad de ser trino. Más aún, este hecho complicaría las cosas y de hecho ¡ningún «triunvirato» ha durado largamente en la historia! No así con un Dios que es ante todo amor, porque «no puede haber amor entre menos de dos». «Es necesario —escribió Henri de Lubac— que el mundo lo sepa: la revelación de Dios como amor desconcierta todo lo que él había concebido anteriormente sobre la divinidad»[1]. Los cristianos creemos «en un solo Dios», ¡no en un Dios solitario!

Contemplar la Trinidad para vencer la odiosa división del mundo[2]

Ningún tratado sobre la Trinidad es capaz de hacernos entrar en contacto vivo con ella como la contemplación del icono de la Trinidad de Rublev, del que vemos una reproducción en el mosaico que tenemos ante nosotros, en la cima de la pared de enfrente. Pintado en 1425 para la Iglesia de San Sergio, el icono fue declarado, por el «concilio de los cien capítulos» de 1551, modelo de todas las representaciones de la Trinidad.

Una cosa se debe notar inmediatamente sobre esta imagen. No quiere representar directamente la Trinidad, que, por definición, es invisible e inefable. Esto habría sido contrario a todos los cánones de la iconografía bizantina. Directamente, representa la escena de los tres ángeles aparecidos a Abraham en el encinar de Mambré (Gén 18,1-15); lo demuestra claramente el hecho de que en otras pinturas del mismo tema, antes y después de Rublev, en el icono aparecen también Abraham, Sara, el becerro y, en el trasfondo, la encina. Sin embargo, esta escena, a la luz de la tradición patrística, se lee como una prefiguración de la Trinidad. El icono es una de las formas que asume la lectura espiritual de la Biblia, es decir, la interpretación de un hecho del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo.

El dogma de la unidad y trinidad de Dios se expresa en el icono de Rublev por el hecho de que las figuras presentes son tres y muy distintas, pero muy semejantes entre sí. Están contenidas idealmente dentro de un círculo que destaca su unidad, mientras que el diverso movimiento, especialmente de la cabeza, proclama su distinción. Las tres visten, en el original, una túnica de color azul, signo de la naturaleza divina que tienen en común; pero encima, o debajo, de ella cada una tiene un color que la distingue de la otra. El Padre (identificado en género con el ángel de la izquierda hacia el cual las otras dos personas inclinan la cabeza), tiene una túnica de colores indefinibles, hecha casi de pura luz, signo de su invisibilidad e inaccesibilidad; el Hijo, en el centro, viste una túnica oscura, signo de la humanidad con la que se ha revestido; el Espíritu Santo, el ángel de la derecha, un manto verde, signo de la vida, por ser él quien «da la vida».

Una cosa impacta sobre todo al contemplar el icono de Rublev: la paz profunda y la unidad que emana del conjunto. Del icono se desprende un silencioso grito: «Sed una sola cosa, como nosotros somos una sola cosa». San Sergio de Radoneż, para cuyo monasterio fue pintado el icono, se había distinguido en la historia rusa por haber traído la unidad entre los jefes en discordia mutua y haber hecho así posible la liberación de Rusia de los tártaros. Su lema era: «Contemplando la Santísima Trinidad, vencer la odiosa discordia de este mundo». Rublev quiso recoger la herencia espiritual del gran santo que había hecho de la Trinidad la fuente inspiradora de su vida y de su labor.

De esta visión de la Trinidad recogemos, pues, sobre todo el llamamiento a la unidad. Todos queremos la unidad. Después de la palabra felicidad, no hay ninguna otra que responda a una necesidad tan apremiante del corazón humano como la palabra unidad. Nosotros somos «seres finitos, capaces de infinito» y esto quiere decir que somos criaturas limitadas que aspiramos a superar nuestro límite, para ser «todo de alguna manera», quodammodo omnia, como se dice en filosofía. No nos resignamos a ser sólo lo que somos. ¿Quién no recuerda, en los años juveniles, algún momento de ansiosa necesidad de unidad, cuando hubiera querido que todo el universo fuera encerrado en un punto y él estar, con todos los demás, en ese único punto, mientras el sentido de separación y de soledad en el mundo se hacía sentir con sufrimiento? Santo Tomás de Aquino explica todo esto diciendo: «Ya que la unidad (unum) es un principio del ser como la bondad (bonum), resulta de ello que cada uno desea naturalmente la unidad, como desea el bien. Por ello, como el amor o el deseo del bien causa sufrimiento, así actúa también el amor o el deseo de unidad»[3] .

Todos, pues, queremos la unidad, todos la deseamos desde lo profundo del corazón. ¿Por qué entonces es tan difícil hacer unidad, si todos la deseamos tan ardientemente? Es que nosotros queremos que se haga la unidad, pero… en torno a nuestro punto de vista. Nos parece tan obvio, tan razonable, que nos sorprendemos cómo los demás no se den cuenta e insistan en cambio en su punto de vista. Trazamos incluso delicadamente a los demás el camino para llegar donde estamos nosotros y alcanzarnos en nuestro centro. El inconveniente es que el otro está haciendo exactamente lo mismo conmigo. Por esta vía no se alcanzará nunca ninguna unidad. Se hace el camino inverso.

La Trinidad nos indica el verdadero camino hacia la unidad. Partiendo de las personas divinas, en lugar del concepto de naturaleza, los orientales han encontrado que tenían que asegurar de otro modo la unidad divina. Lo han hecho elaborando la doctrina de la perijóresis. Aplicada a la Trinidad, perijóresis (literalmente, mutua compenetración) expresa la unión de las tres personas en la única esencia[4]. Gracias a ella las tres Personas están unidas, sin confundirse; cada persona se «identifica» en la otra, se da a la otra y hace ser a la otra. El concepto se basa en las palabras de Cristo: «Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí».

Jesús amplió este principio a la relación que existe entre él y nosotros: «Yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros» (Jn 14,20); «Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad» (Jn 17,23). La vía hacia la verdadera unidad está en imitar entre nosotros, en la Iglesia, la perijóresis divina. San Pablo indica su fundamento cuando dice que «somos miembros los unos de los otros» (Rom 12,5). En Dios la perijóresis se basa en la unidad de la naturaleza, en nosotros sobre el hecho de que somos «un solo cuerpo y un solo Espíritu».

El Apóstol nos ayuda a comprender qué significa, en la práctica, vivir entre nosotros la perijóresis o mutua compenetración: «Si un miembro sufre, todos los miembros sufren juntos; y si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él» (1 Cor 12,26); «Llevad el peso los unos de los otros, así cumpliréis la ley de Cristo» (Gál 6,2). Los «pesos» de los demás son las enfermedades, los límites, los disgustos, y también los defectos y los pecados. Vivir la perijóresis significa «identificarse» con el otro, ponerse, como suele decirse, en su pellejo, intentar comprender, antes que juzgar.

Las tres personas divinas están siempre comprometidas en glorificarse mutuamente. El Padre glorifica al Hijo; el Hijo glorifica al Padre (Jn 17,4); el Paráclito glorificará al Hijo (Jn 16,14). Cada persona se da a conocer haciendo conocer a la otra. El Hijo enseña a clamar ¡Abba!; el Espíritu Santo enseña a gritar: «¡Jesús es el Señor!» y «Ven, Señor» Maranatha. No enseñan a pronunciar el nombre propio, sino el de las otras personas. Hay un solo «lugar» en el universo donde la regla «ama a tu prójimo como a ti mismo» es puesta en práctica, en sentido absoluto, ¡y es en la Trinidad! Cada persona divina ama a la otra exactamente como a sí misma.

¡Qué distinta es la atmósfera que se respira cuando y en un cuerpo social nos esforzamos por vivir con estos ideales sublimes ante los ojos! Pensemos en una familia en la que el marido defiende y exalta a la propia esposa ante los hijos y ante los extraños, y lo mismo hace la mujer respecto al marido; pensamos en una comunidad en que uno se esfuerza por poner en práctica la recomendación de Santiago: «No murmuréis los unos de los otros, hermanos» (Sant 4,11), o la de san Pablo: «Amaos cordialmente con amor fraterno» (Rom 12,10). De este paso, uno podría incluso llegar a alegrarse del nombramiento de otra persona que se estima en un determinado puesto de honor (por ejemplo al cardenalato), como si hubiera sido nombrado él mismo.

Pero dejemos decir estas cosas a los santos, los únicos que tienen el derecho de hacerlo, porque las ponen en práctica. En una de sus admoniciones san Francisco de Asís dice: «Bienaventurado aquel siervo que no se enorgullece por el bien que el Señor dice y obra por medio de él, más que por el bien que dice y obra por medio de otro»[5]. San Agustín decía al pueblo:

«Si amas la unidad, todo lo que en ella es poseído por alguien, ¡lo posees tú también! Destierra la envidia y será tuyo lo que es mío, y si yo destierro la envidia, es mío lo que tú posees. La envidia separa, la caridad une… Solo la mano actúa en el cuerpo; pero ésta no actúa solo para sí, actúa también para el ojo. Si está a punto de recibir un golpe que no está dirigido a la mano, sino al rostro, ¿dice quizás la mano: “No me muevo, porque el golpe no está dirigido a mí”?»[6].

Quería decir: si tú te esfuerzas por poner el bien de la comunidad por encima de tu afirmación personal, todo carisma y todo honor presente en ella será tuyo, igual que en una familia unida el éxito de un miembro hace felices a todos los demás. Por eso, la caridad es «la mejor vía de todas» (1 Cor 12, 31): ella multiplica los carismas, hace del carisma de uno el carisma de todos. Son cosas, me doy cuenta, fáciles de decir, pero difíciles de poner en práctica; en cambio, es bonito saber que, con la gracia de Dios, son posibles y algunas almas, las han realizado y las realizan también para nosotros en la Iglesia.

Contemplar la Trinidad ayuda realmente a vencer «la odiosa discordia del mundo». El primer milagro que el Espíritu obró en Pentecostés fue hacer a los discípulos «concordes» (Hch 1,14), «un solo corazón y una sola alma» (Hch 4,32). Él está siempre dispuesto a repetir este milagro, a transformar cada vez la dis-cordia en con-cordia. Se puede estar divididos en la mente, en lo que cada uno piensa acerca de cuestiones doctrinales o pastorales legítimamente debatidas en la Iglesia, pero nunca divididos en el corazón: In dubiis libertas, in omnibus vero caritas. Esto significa, propiamente, imitar la unidad de la Trinidad; ella es, en efecto, «unidad en la diversidad».

Entrar en la Trinidad

Hay algo todavía más dichoso que podemos hacer respecto a la Trinidad que contemplarla e imitarla, y es ¡entrar en ella! Nosotros no podemos abrazar el océano, pero podemos entrar en él; no podemos abrazar el misterio de la Trinidad con nuestra mente, pero ¡podemos entrar en él! Cristo nos ha dejado un medio concreto para hacerlo, la Eucaristía. En el icono de Rublev, los tres ángeles están dispuestos en círculo en torno a una mesa; sobre esa mesa hay una copa y dentro de la copa, se vislumbra un cordero. No se podía decir de forma más sencilla y eficaz que la Trinidad nos da cita cada día en la Eucaristía. El banquete de Abraham en el encinar de Mambré es figura de este banquete. La visita de los tres a Abraham se renueva para nosotros cada vez que nos acercamos a la Comunión.

También aquí, es decir, a propósito de la Eucaristía, es iluminadora la doctrina de la perijóresis trinitaria. Ella nos dice que donde hay una persona de la Trinidad, allí están también las otras dos, inseparablemente unidas. En el momento de la Comunión se realiza en sentido estricto la palabra de Cristo: «Yo en ellos y tú en mí». «Quien me ve a mí, ve al Padre», quien me recibe a mí recibe al Padre. No llegaremos nunca a valorar plenamente la gracia que se nos ofrece. ¡Comensales de la Trinidad!

San Cirilo de Alejandría formuló con el habitual rigor teológico, esta verdad que une indisolublemente Trinidad y Eucaristía. Dice: «Somos consumados en la unidad con Dios Padre por medio de Cristo. Recibiendo, en efecto, en nosotros corporal y espiritualmente, lo que el Hijo es por naturaleza, nos hacemos partícipes y consortes de toda la naturaleza suprema»[7].

La misma persona de la que he referido el testimonio al principio, me confió, en otra ocasión, una experiencia suya de la Trinidad. Me permito compartir también esta porque nos ayuda a entender que la Iglesia no es solamente lo que la gente ve o piensa de ella. Decía:

«La otra noche, el Espíritu me introdujo en el misterio del amor trinitario. El intercambio extasiante de dar y recibir se obró también a través de mí: de Cristo, a quien yo estaba unida, hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo. Pero, ¿cómo expresar lo inefable? No veía nada, pero era mucho más que ver, y mis palabras son impotentes para traducir este intercambio en el júbilo, que se respondía, se lanzaba, recibía y daba. Y de ese intercambio fluía una vida intensa de Uno a Otro, como una leche tibia que fluye desde el seno de la madre a la boca del niño agarrado a este bienestar. Y era yo aquel niño, era toda la creación que participa en la vida, en el reino, en la gloria, habiendo sido regenerada por Cristo. ¡Oh, Trinidad santa y viviente! Quedé como fuera de mí, durante dos o tres días, y todavía hoy esta experiencia permanece fuertemente grabada en mí».

La Trinidad no es sólo un misterio y un artículo de nuestra fe, es una realidad viva y palpitante. Como decía al principio, el Dios vivo de la Biblia al que estamos buscando no es otro que la Trinidad viviente. Que el Espíritu nos introduzca también a nosotros en ella y nos haga gustar su dulce compañía.

© Traducido del original italiano por Pablo Cervera Barranco

[1] H. de Lubac, Histoire et Esprit(Aubier, París 1950) cap.5.

[2] Reproduzco aquí en parte lo que escribí en mi libro Contemplando la Trinità(Àncora, Milán 2002) 7ss [trad. esp. Contemplando la Trinidad(Monte Carmelo, Burgos 62012).

[3] Santo Tomás, Suma Teológica, I-IIae , q.26, a.3.

[4]Cf. Ps. Cirilo de Alejandría, De Trinitate,23; PG 77 1164B; San Juan Damasceno, De fide orthodoxa, 3,7.

[5] San Francisco, AmonestaciónXVII: FF 166.

[6] San Agustín, Tratados sobre Juan, 32,8.

[7] San Cirilo de Alejandría, Comentario a Juan, XI, 12: PG 74, 564.