(ZENIT – Madrid).- Las verdaderas raíces del desaliento son las deficiencias personales, las flaquezas, el conjunto de debilidades que no se han depurado y de las cuales se aprovecha el diablo. Con independencia de su origen, cuando aquél se presenta solo cabe pedir auxilio a Cristo. Eso hizo este beato cuando pasó por esta experiencia.

Nació en la localidad belga de Moerzeke el 18 de diciembre de 1890. Aparentemente, la profesión de su padre, que fue panadero, pudo condicionar su vida. Pero, sin duda, Dios lo había signado desde toda la eternidad para que estuviese vinculado estrechamente al Santísimo Sacramento, amasando el Pan de la Eucaristía durante ocho años, y difundiendo su amor por ella a través de escritos y predicaciones. Cuando tenía 16 años perdió a su progenitor. Él y su cristiana madre habían dado a la Iglesia siete de sus once hijos de los cuales algunos apenas sobrevivieron. La influencia materna fue determinante para que Eduardo ingresara en el seminario de San Nicolás, de Waas, en 1909. Al año siguiente tuvo que cumplir con obligaciones civiles en el ejército, aunque siguió estudiando.

Al estallar la Primera Guerra Mundial fue reclutado y desempeñó labores de enfermería. Allí tuvo ocasión de mostrar en qué grado deseaba realizar la voluntad de Dios ejercitando la caridad hasta quedar extenuado en circunstancias poco amables para una persona sensible como él. Tuvo que compartir la rudeza, malos modos, y pésimas chanzas de soldados entregados obligatoriamente al sinsentido de la batalla. Entonces aprendió aspectos importantes de la psicología humana que luego iban a servirle pastoralmente.

La lectura de la autobiografía de Teresa de Lisieux le dejó profunda huella y experimentó gran sintonía con ella en su forma de vivir la oración. Por su amor a la cruz redentora elegía a san Francisco de Asís, aunque también se sentía cercano a san Luís María Grignon de Montfort en su devoción a María. Pensando en la misión sacerdotal, tuvo claro que la santidad se transmite si se vive en primera persona: «Santificarse para santificar a los demás». Este hecho indiscutible que viene avalado por el mismo evangelio, donde queda claro que nadie puede dar lo que no tiene, no fue entendido por algunos. Le dijeron que esa apreciación era fruto de una visión idealista, lo cual introdujo en su ánimo la duda respecto a la viabilidad de su santidad personal. Todo ello en medio de un proceso de aridez que no se disipaba ni siquiera al encomendarse a María. Con la puerta abierta al desánimo, se sentía tan poca cosa que no entendía cómo Dios podía amarle. Su confesor le ayudó: «Diga con frecuencia: ‘Señor, yo creo, pero ayúdame’. Sobre todo, no se desanime. Mire el crucifijo; en él encontrará la paz gozosa del sacrificio». Siguiendo este consejo, con ayuda de la gracia salió adelante.

En 1914 otro sacerdote, que le asistió en un instante en el que lo recogieron casi moribundo, le infundió la devoción a san José. Dos años más tarde fue ordenado sacerdote y destinado como vice-párroco a Santa Coleta en Gante, iglesia erigida en un barrio marginal. En el dintel de su casa escribió «Porta patet, cor autem magis» (la puerta está abierta, pero más el corazón). No fue una bella frase o una simple consigna. Como había hecho antes, prodigó la misericordia a manos llenas: socorría a todas las personas que vivían situaciones de marginación, pobreza, enfermedad, a los niños y moribundos. Sorprendentemente, multiplicaba las horas de adoración delante de la Eucaristía. De ella brotaba el manantial de bondad que derramaba a manos llenas. A un sacerdote que se interesó por él al verlo ante el altar, le respondió: «…le estoy haciendo compañía a Nuestro Señor. Me encuentro demasiado cansado para hablarle, así que estoy descansando a su lado».

Difundió entre los niños su profunda devoción por la Eucaristía a través del semanario ilustrado «Zonneland» (País del Sol), de su autoría. Y su «Método educativo eucarístico» fue calificado por el cardenal Mercier como una obra maestra. Es considerado por muchos «pedagogo de la Eucaristía». Promovió asociaciones seglares y sacerdotales, incluyendo la renovación litúrgica y catequética. Creó el Círculo del Catecismo y una Liga de Comunión. Sufrió mucho cuando le indicaban que se alejara de sus campos de acción apostólica, y siempre obedeciendo rogaba a Cristo que le ayudase. «¡Sufrir y obedecer!», escribía tomando como modelo al Salvador y a san José. Los frutos apostólicos se multiplicaban.

Casi al final de su vida fue capellán de una comunidad religiosa en Moerzeke. Se dedicó a la contemplación, al estudio y a la predicación. Escribió contra el marxismo, el materialismo y la secularización. Fue de salud débil toda su vida y tuvo periodos largos en los que se vio obligado a permanecer en cama. Según confió en su última carta a su director espiritual, se ofreció a Cristo por las vocaciones, especialmente las sacerdotales. La muerte le sorprendió paralizando su corazón, después de tres crisis cardíacas, el 10 de junio de 1924 mientras se hallaba en Leopoldsburgo. Había llegado en 1922 para asistir a los sacerdotes que cumplían servicio militar. Tenía 34 años. Juan Pablo II lo beatificó el 3 de octubre de 1999.

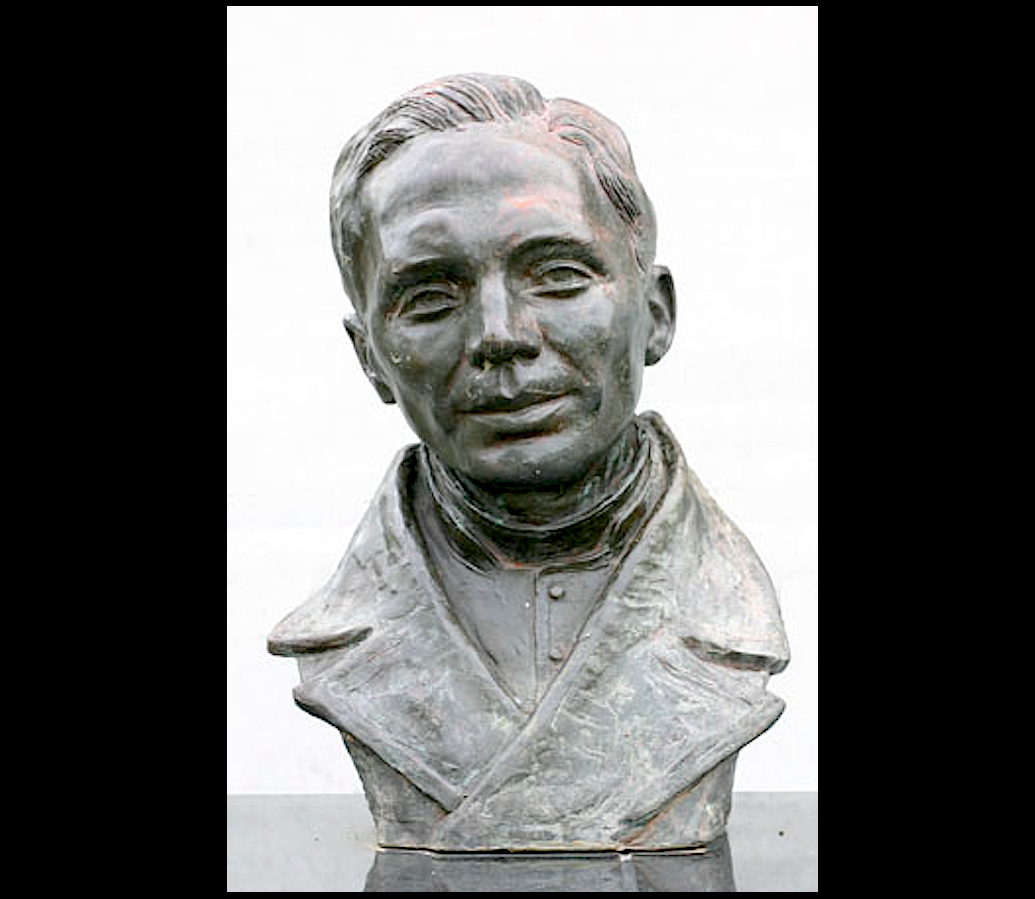

El beato Eduardo Maria Poppe (WIKIMEDIA COMMONS - Willemdd)

Beato Eduardo Juan María Poppe – 10 de junio

«Pedagogo de la Eucaristía, devoción que difundió por doquier. Creador del Círculo del Catecismo y una Liga de Comunión. Un gran sacerdote que se dejó llevar por esta honda convicción: santificarse para santificar a los demás»