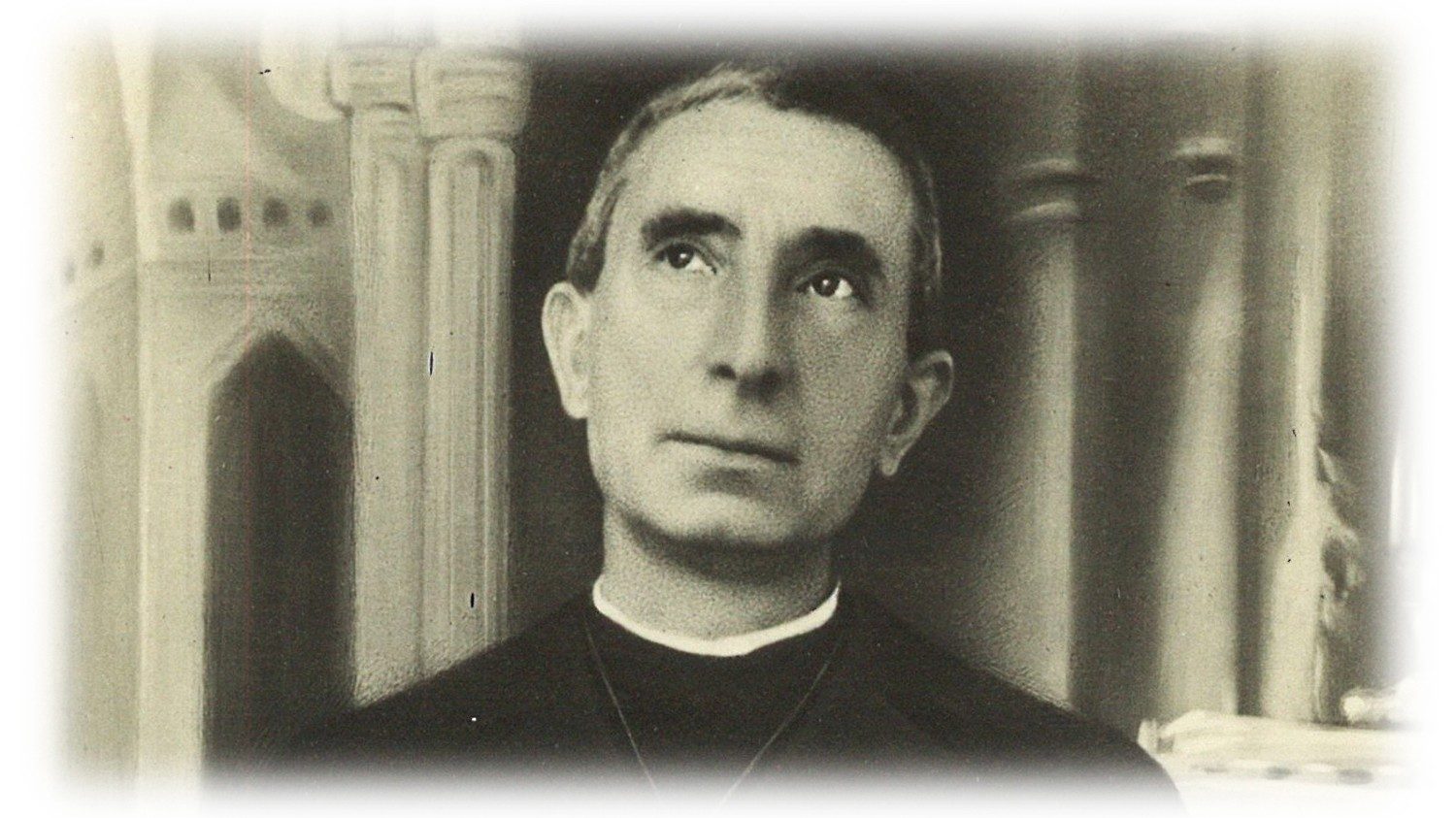

(ZENIT – 21 oct. 2018).- El 20 de octubre de 2018, el Cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presidió en laCatedral de Málaga (España) la ceremonia de beatificación de Tiburcio Arnáiz Muñoz, sacerdote de la Compañía de Jesús.

Arnáiz nació en Valladolid el 11 de agosto de 1865. Fue ordenado sacerdote el 20 de abril de 1890, y desde 1893 fue párroco en Villanueva de Duero hasta al menos 1896. Se unió a los jesuitas el 30 de marzo de 1902.

En 1911 estuvo en Málaga donde se dedicó a atender a los pobres y necesitados. Pronto se preocupó por aquellos que viven en granjas y en otras zonas rurales, aunque también pasó algún tiempo en Loyola.

Cofundó en 1922 los Misioneros de las Parroquias Rurales, junto a la Sierva de Dios María Isabel González del Valle Sarandeses, a quienes había conocido. Esta organización sería útil para el sacerdote en su compromiso inquebrantable con el bienestar moral y cultural de los pobres, con un énfasis adicional en aquellos que vivían en áreas remotas y rurales.

En junio de 1926, cayó enfermo al predicar la novena para el Sagrado Corazón de Jesús. Sufrió una fiebre alta y le enviaron un coche para llevarlo a su residencia donde estuvo recluido en cama y pronto se le diagnosticó. Murió a causa de esto un mes después, sus restos fueron enterrados en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en Málaga, después de que sus compatriotas jesuitas obtuvieran un permiso especial para hacerlo.

Sigue la homilía pronunciada por el cardenal Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos durante la santa misa de beatificación de Tiburcio Arnaiz Muñoz, celebrada esta mañana en Málaga (España).

***

Homilía del cardenal Angelo Becciu

“Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios” (Lc 12,8).

Queridos hermanos y hermanas,

Estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio nos recuerdan nuestra responsabilidad de ser testigos de Jesús. Mientras estaba rodeado por la multitud que lo seguía, Jesús, antes de hablar a las miles de personas, se dirige a sus discípulos y les recuerda un hecho que sucederá al final de los tiempos: el juicio final. Este será pronunciado por Dios Padre, juez justo, rodeado de ángeles, y en la presencia decisiva del Hijo del hombre. Este no es otro que el mismo Jesús. Él, mientras habla a los discípulos, es consciente de que el Padre lo ha destinado a actuar como el Hijo del hombre en el último día, cuando desempeñará la función de abogado de los justos, es decir, aquél que tiene el poder de decidir por cada persona ante el tribunal de Dios. Y esto es lo que sucederá: el que sea reconocido por Él se salvará; quien no sea reconocido por Él será condenado. La intervención del Hijo del hombre en nuestro favor dependerá de un hecho preciso: ¿hemos reconocido o no a Jesús en el curso de nuestra vida? Reconocerlo o negarlo en este mundo será decisivo para nuestro destino final. La posición que asumamos ante Cristo será decisiva para nuestro destino eterno; todo se jugará en dos palabras: “me reconocerá” o “me negará”.

Reconocer a Cristo significa no tener el temor de declararse cristianos, siendo testigos de su Evangelio y de los valores en él contenidos. Negar a Cristo significa rechazar tanto a Él como a su enseñanza de vida, de amor, de justicia, de paz, de fraternidad. Es más, ¡negar a Cristo significa no haber experimentado su amor!

Y el reconocimiento de Jesús debe hacerse “ante los hombres”, es decir, públicamente; de hecho, poco antes él mismo había recordado: “lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea” (Lc 12,3). El amor de Dios que ha tocado nuestros corazones en algún momento de nuestra vida debe brotar y volverse efusivo y operativo. Si se secara, todo perdería color, sentido, luz. Seríamos como sarmientos separados de la vid, que únicamente sirven para ser arrojados al fuego.

La fe profesada con los labios debe manifestarse en una actitud de amor total hacia el mundo y hacia las realidades que nos rodean. El creyente está llamado a ser presencia viva y penetrante del Evangelio en el tejido cultural y social en el que vive. En este sentido, el Santo Padre Francisco afirmó: “Recordémoslo bien todos: no se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida. Quien nos escucha y nos ve, debe poder leer en nuestros actos eso mismo que oye en nuestros labios” (Homilía en la Basílica de San Pablo Extramuros, 14 de abril de 2013).

El beato Tiburcio Arnaiz Muñoz, con el intenso sabor de su fiel testimonio del Evangelio hasta el heroísmo, supo impregnar de la doctrina de Cristo el ambiente en el que vivió, contribuyendo así a la misión de la Iglesia en el mundo. Con su vida, marcada por las buenas obras, nos ofrece un claro ejemplo de fe sincera y profunda, enriquecida por el sentido de la presencia de Dios y por la disposición a conformar su existencia con la voluntad divina. El intenso y fructífero ministerio apostólico de este celoso sacerdote e hijo espiritual de San Ignacio de Loyola se ejerció sobre el fundamento de la fe y de la caridad, todo orientado a la edificación de las almas y a la salvación de quienes fueron objeto de su cuidado pastoral. Su vivaz y cálida predicación se convirtió en un motivo decisivo para la conversión de muchos, especialmente durante las misiones populares, a través de las cuales llevaba a cabo una intensa y fructífera evangelización y promoción social.

Él fue un pastor según el corazón de Cristo y un misionero de la fe y de la caridad. Fue el típico ejemplo del “pastor con olor a oveja”, como hoy diría el Papa Francisco. Fue un intrépido heraldo del Evangelio, especialmente entre los más humildes y olvidados de los llamados “corralones”, los barrios más pobres y también más hostiles a la Iglesia de Málaga, consumiendo su vida por el prójimo, sostenido por un gran amor a Dios. Él encontró el valor fundamental de su vida sacerdotal y religiosa precisamente en el don de sí mismo y en el ferviente ministerio de la Palabra. De este rasgo esencial de su fisonomía pastoral hizo partícipes a un grupo de fieles laicas, comprometidas con la catequesis en las zonas rurales, que aún hoy, reunidas en la sociedad de vida apostólica de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, realizan un apreciable apostolado.

¿De dónde provenía todo este ardor apostólico del Beato Tiburcio Arnaiz Muñoz? De una vida espiritual intensa, que encontró su culmen en la oración y en la Eucaristía: precisamente de aquí él obtenía la fuerza para poder gastarse sin reservas en el ministerio sacerdotal. Esta unión con el Señor, fruto de la fe, era la razón de su esperanza y se manifestaba después en el amor a los demás. En el encuentro orante con Cristo, corazón con corazón, él fue madurando poco a poco en ese conocimiento del Señor (Ef 1,17), al que nos invitaba San Pablo en la segunda lectura, obteniendo así un “espíritu de sabiduría” (ibíd.) a través del cual formaba y guiaba las conciencias en la incansable actividad del confesionario, punto de referencia en la Iglesia del Corazón de Jesús para los penitentes de Málaga y de otros lugares, de la dirección espiritual, de los retiros y, sobre todo, de los Ejercicios espírituales predicados a personas de todas las clases sociales.

Queridos hermanos y hermanas: ¿cuál es el mensaje que el Beato Tiburcio Arnaiz Muñoz ofrece a la Iglesia y a la sociedad de hoy? Él representa para todos nosotros, singularmente para los sacerdotes y las personas consagradas, el ejemplo del hombre que no se conforma con lo ya conquistado sino que, siendo dócil a las exigencias del espíritu, se propone entregarse a Dios con mayor radicalidad. De aquí nace su decisión de ingresar en la Compañía de Jesús tras doce años de ministerio diocesano. Él respondió al amor de Dios a través de una creciente entrega en el ministerio y en el amor por los últimos, los descartados. ¡Cuánta necesidad hay, en nuestros días, de abrir el corazón a las necesidades espirituales y materiales de tantos hermanos nuestros, quienes esperan de nosotros palabras de fe, de consuelo y de esperanza, así como gestos de atenta acogida y de generosa solidaridad!

Presentar a Tiburcio Arnaiz Muñoz, hoy, a la Iglesia, significa reafirmar la santidad sacerdotal, pero sobre todo supone dar a conocer a un ministro de Dios que hizo de su existencia un camino constante, luminoso y heroico de total entrega a Dios y a los hermanos, especialmente los más débiles. Él se sentía corresponsable de los males espirituales y morales, así como de las heridas sociales de su tiempo y era consciente que no podía salvarse sin salvar a los otros.

Esta asunción de responsabilidad, esta madurez de fe, este estilo de presencia sacerdotal y cristiana en el mundo, son también necesarios en el actual contexto eclesial y social, el cual tiene extrema necesidad de la presencia y del compromiso de sacerdotes, de personas consagradas y de fieles laicos que sepan testimoniar con coraje y firmeza, con entusiasmo e ímpetu, su mismo sentirse con Cristo, en Cristo y por Cristo, convirtiéndose en testigos creíbles del Evangelio.

El nuevo Beato representa para la Iglesia de hoy un modelo que estimula a vivir de Cristo, al tiempo que para toda la sociedad supone una antorcha capaz de iluminar la historia de nuestros tiempos.

Que su ejemplo nos acompañe y su intercesión nos sostenga. Por eso le invocamos: ¡Beato Tiburcio Arnaiz Muñoz, ruega por nosotros!

© Librería Editorial Vaticano

Beato Tiburcio Arnáiz Muñoz © Vatican News

España: Beatificación de Tiburcio Arnáiz Muñoz en Málaga

Homilía del Cardenal Angelo Becciu