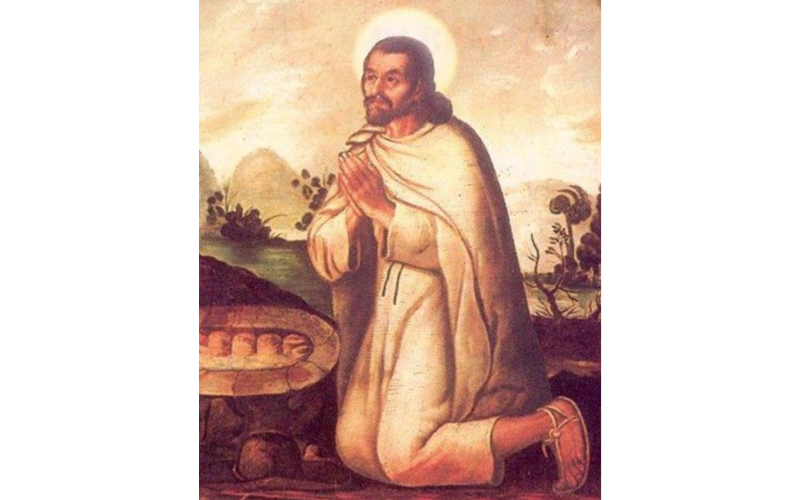

“San Juan Diego Cuauhtlatoatzin fue un mexicano autóctono que pervive vinculado a la advocación de la Virgen de Guadalupe, que se le apareció haciéndole protagonista de una de las grandes escenas, cuajadas de lirismo, que marcan un hito en la historia de las apariciones marianas”

En el entorno de la festividad de la Inmaculada Concepción, entre otros, la Iglesia celebra hoy la existencia de Juan Diego, que pervive para siempre vinculado a María, bajo su advocación de la Virgen de Guadalupe.

Este santo indígena encarna en sí mismo una de las hermosísimas historias de amor que conmueven poderosamente. Inocencia y dulzura forman una perfecta simbiosis en su vida que instan ciertamente a perseguir la santidad y permiten comprender qué pudo ver en él la Reina del Cielo, excelso modelo de virtudes, para hacerle objeto de su dilección.

Este santo indígena encarna en sí mismo una de las hermosísimas historias de amor que conmueven poderosamente. Inocencia y dulzura forman una perfecta simbiosis en su vida que instan ciertamente a perseguir la santidad y permiten comprender qué pudo ver en él la Reina del Cielo, excelso modelo de virtudes, para hacerle objeto de su dilección.

Nació en Cuauhtitlán perteneciente al reino de Texcoco, México, regido entonces por los aztecas, hacia el año 1474. Debía llevar escrito en su nombre, que significaba “águila que habla”, la nobleza de esta majestuosa ave que vuela desafiando a las tempestades, de cara al infinito.

Era un indio de la etnia chichimecas, sencillo, lleno de candor, sin doblez alguna, de robusta fe, dócil, humilde, obediente y generoso. Un hombre inocente que, cuando conoció a los franciscanos, recibió el agua del bautismo y se abrazó a la fe para siempre encarnando con total fidelidad las enseñanzas que recibía.

Un digno hijo de Dios que no dudaba en recorrer 20 km. todos los sábados y domingos para ir profundizando en la doctrina de la Iglesia y asistir a la Santa Misa. Tuvo la gracia de que su esposa María Lucía compartiera con él su fe, y ambos, enamorados de la castidad, después de ser bautizados hacia 1524 o 1525 determinaron vivir en perfecta continencia.

María Lucía murió en 1529, y san Juan Diego Cuauhtlatoatzin se fue a vivir con su tío Juan Bernardino que residía en Tulpetlac, a 14 km. de la iglesia de Tlatelolco-Tenochtitlan, lo cual suponía acortar el largo camino que solía recorrer para llegar al templo.

La Madre de Dios se fijó en este virtuoso indígena para encomendarle una misión. Cuatro apariciones sellan las sublimes conversaciones que tuvieron lugar entre Ella y Juan Diego, que tenía entonces 57 años, edad avanzada para la época.

El sábado 9 de diciembre de 1531 se dirigió a la Iglesia. Caminaba descalzo, como hacían los de su condición social, y se resguardaba del frío con una tilma, una sencilla manta. Cuando bordeaba el Tepeyac, la tierna voz de María llamó su atención dirigiéndose a él en su lengua náuhatl: “¡Juanito, Juan Dieguito!”.

Ascendió a la cumbre, y Ella le dijo que era “la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios”. Además, le encomendó que rogase al obispo Juan de Zumárraga que erigiese allí mismo una iglesia. san Juan Diego Cuauhtlatoatzin obedeció.

Fue en busca del prelado y afrontó pacientemente todas las dificultades que le pusieron para hablar con él, que no fueron pocas. Al transmitirle el hecho sobrenatural y el mensaje recibido, el obispo reaccionó con total incredulidad.

Juan Diego volvió al lugar al día siguiente, y expuso a la Virgen lo sucedido, sugiriéndole humildemente la elección de otra persona más notable que él, que se consideraba un pobre “hombrecillo”. Pero María insistió. ¡Claro que podía elegir entre muchos otros!

Pero tenía que ser él quien transmitiera al obispo su voluntad: “Y bien, de nuevo dile de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando”.

El 12 de diciembre, diligentemente, una vez más fue a entrevistarse con el obispo. Éste le rogó que demostrase lo que estaba diciendo. Apenado, san Juan Diego Cuauhtlatoatzin regresó a su casa y halló casi moribundo a su tío, quien le pedía que fuese a la capital para traer un sacerdote que le diese la última bendición.

Sin detenerse, acudió presto a cumplir con este acto caritativo, saliendo hacia Tlatelolco. Pensó que no era momento para encontrarse con la Virgen y que Ella entendería su apremio; ya le daría cuenta de lo sucedido más tarde.

Y así, tras esta brevísima resolución, tomó otro camino. Pero María le abordó en el sendero, y Juan Diego, impresionado y arrepentido, con toda sencillez expresó su angustia y el motivo que le indujo a actuar de ese modo.

La Madre le consoló, le animó, y aseguró que su tío sanaría, como así fue. Por lo demás, enterada del empecinamiento del obispo y de su petición, indicó a Juan Diego que subiera a la colina para recoger flores y entregárselas a Ella.

En el lugar señalado no brotaban flores. Pero san Juan Diego Cuauhtlatoatzin creyó, obedeció y bajó después con un frondoso ramo que portó en su tilma. La Virgen lo tomó entre sus manos y nuevamente depositó las flores en ella.

Era la señal esperada, la respuesta que vencería la resistencia que acompaña a la incredulidad. Más tarde, cuando el candoroso indio logró ser recibido por el obispo, al desplegar la tilma se pudo comprobar que la imagen de la Virgen de Guadalupe había quedado impregnada en ella con bellísimos colores. A la vista del prodigio, el obispo creyó, se arrepintió y cumplió la voluntad de María.

San Juan Diego Cuauhtlatoatzin legó sus pertenencias a su tío, y se trasladó a vivir en una humilde casa al lado del templo. Consagró su vida a la oración, a la penitencia y a difundir el milagro entre las gentes. Se ocupaba del mantenimiento de la capilla primigenia dedicada a la Virgen de Guadalupe y de recibir a los numerosos peregrinos que acudían a ella.

Murió el 30 de mayo de 1548 con fama de santidad dejando plasmada la aureola de la misma no solo en México sino en el mundo entero que sigue aclamando a este “confidente de la dulce Señora del Tepeyac”, como lo denominó Juan Pablo II. Fue él precisamente quien confirmó su culto el 6 de mayo de 1990, y lo canonizó el 31 de julio de 2002.